- レクチャー

- ワークショップ

- 子ども

- 大人

- ごみ・資源循環

- 抽選

【終了しました】【全5回】都会のミツバチ飼育講座

2025年6月~8月 実施

都会でのミツバチ飼育体験を通して、「人、まち、自然」の関係を学びます。座学はエコプラザにて、都会でミツバチを飼育することの意義を学び、人の暮らしとミツバチの関係から、都会の多様な環境について考えます。実習は芝Bee Bee’sプロジェクトに参加する形で、実際の都会の養蜂場で養蜂の作業を体験します。座学3回、実習2回の全5回の連続講座です。

※芝Bee Bee’sプロジェクトとは…芝地区内でのミツバチの飼育や、そこで採れたハチミツの活用を通して、地域の人々の交流を図るため、芝地区総合支所独自に実施する養蜂事業です。

| 日時 | 2025年6月~8月 全5回(座学3回、実習2回) 【日程】 第1回:6月12日(木)(座学) 第2回:6月22日(日)(実習) 第3回:7月10日(木)(座学) 第4回:7月27日(日)(実習) 第5回:8月7日(木)(座学) 【時間】 座学 18:30~20:00(受付は18:15~) 実習 11:00~12:30(受付は10:45~) |

| 会場 | 座学:港区立エコプラザ 実習:三田いきいきプラザ(現地集合・解散) |

| 対象 | 港区在住・在勤・在学を中心とした小学3年生以上の方(小学生は保護者同伴) ※区外の方も参加できます。 |

| 講師 | 岡田 信行氏(株式会社オルト都市環境研究所 代表) |

| 定員 | 10名(抽選) |

| 参加費 | 1,500円(全5回分) |

| 持ち物 | 実習は動きやすい服装(スカート、サンダル不可) |

【当日の様子】

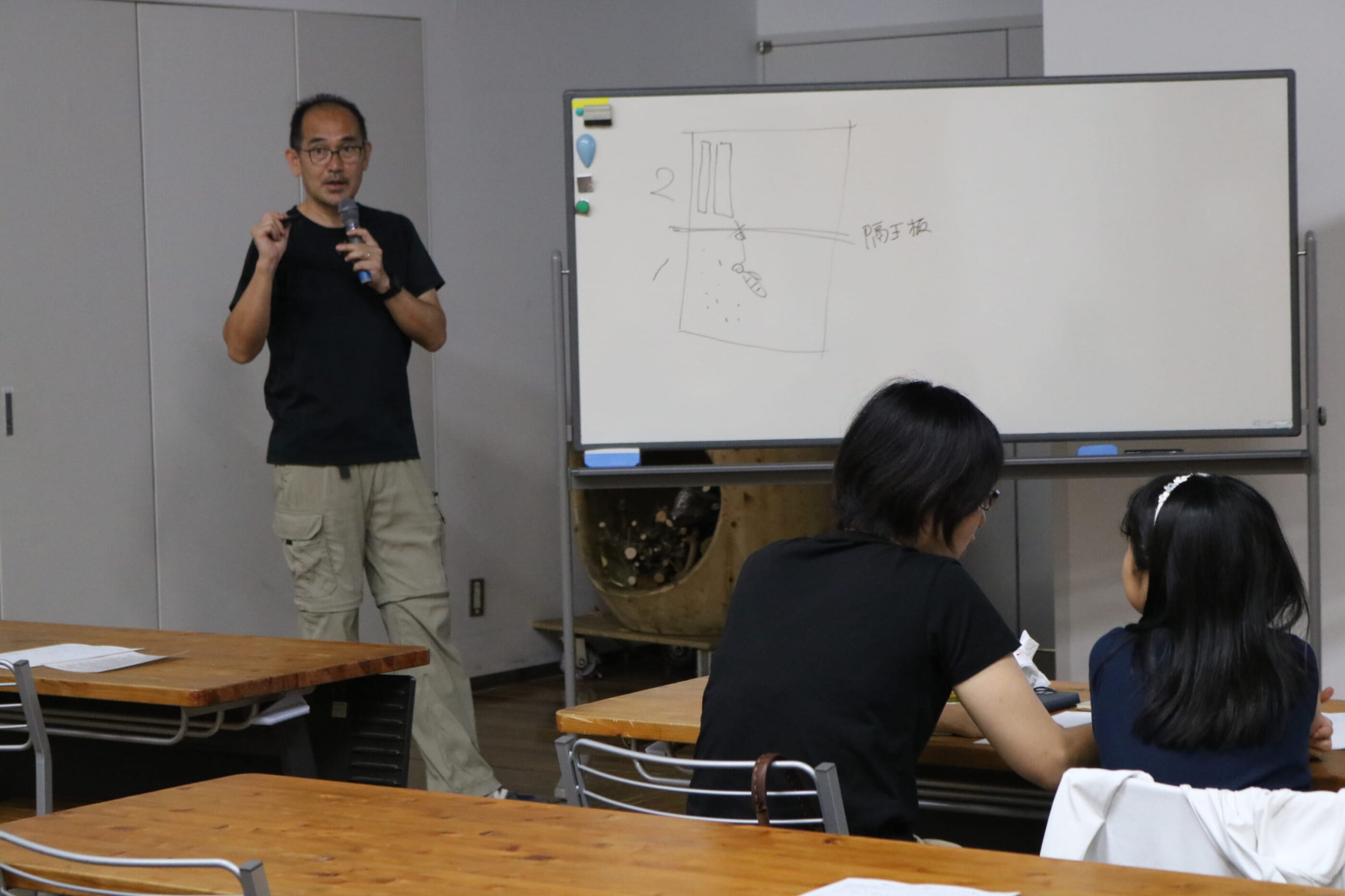

第1回 2025年6月12日(木)実施

最初に、都会でミツバチを飼育することの意義について説明がありました。ミツバチを飼うことで、地域の花を蜜源としたハチミツが採れ、その採れたハチミツを地域の人が活用します。継続してハチミツを採るために花と緑の環境を保全することで、人とミツバチの持続可能な環境作りの取組が地域で続きます。このように、都会でミツバチを飼育することで「人、まち、自然」を繋げることができると説明がありました。その後、ミツバチの群れの中での女王蜂、働き蜂、オス蜂の生態について学びました。一個の巣に何万匹も暮らすミツバチの巣を企業に例えた解説では、人間の営みにも共通する集団の社会性を持った昆虫であることを学びました。

第2回 2025年6月22日(日)実施

芝Bee Bee’sの活動に参加し、実習を行いました。防護服と手袋を着用し、養蜂作業で使う道具や注意する行動の説明を受けてから、養蜂箱から出入りしているミツバチを観察しました。次に養蜂箱の蓋を開けて巣枠を取り出し、ミツバチの健康状態と群れの様子を確認する内検という作業を講師が実践しました。養蜂箱から取り出した巣枠に密集しているミツバチの中から、女王蜂、働き蜂、オス蜂を探しました。残念ながら女王蜂は見つけられませんでしたが、オス蜂を観察することができました。さらに、ハチミツで守られているサナギがいることが確認できました。

群れで活動するミツバチの姿を観察し、ミツバチについて学ぶ機会となりました。

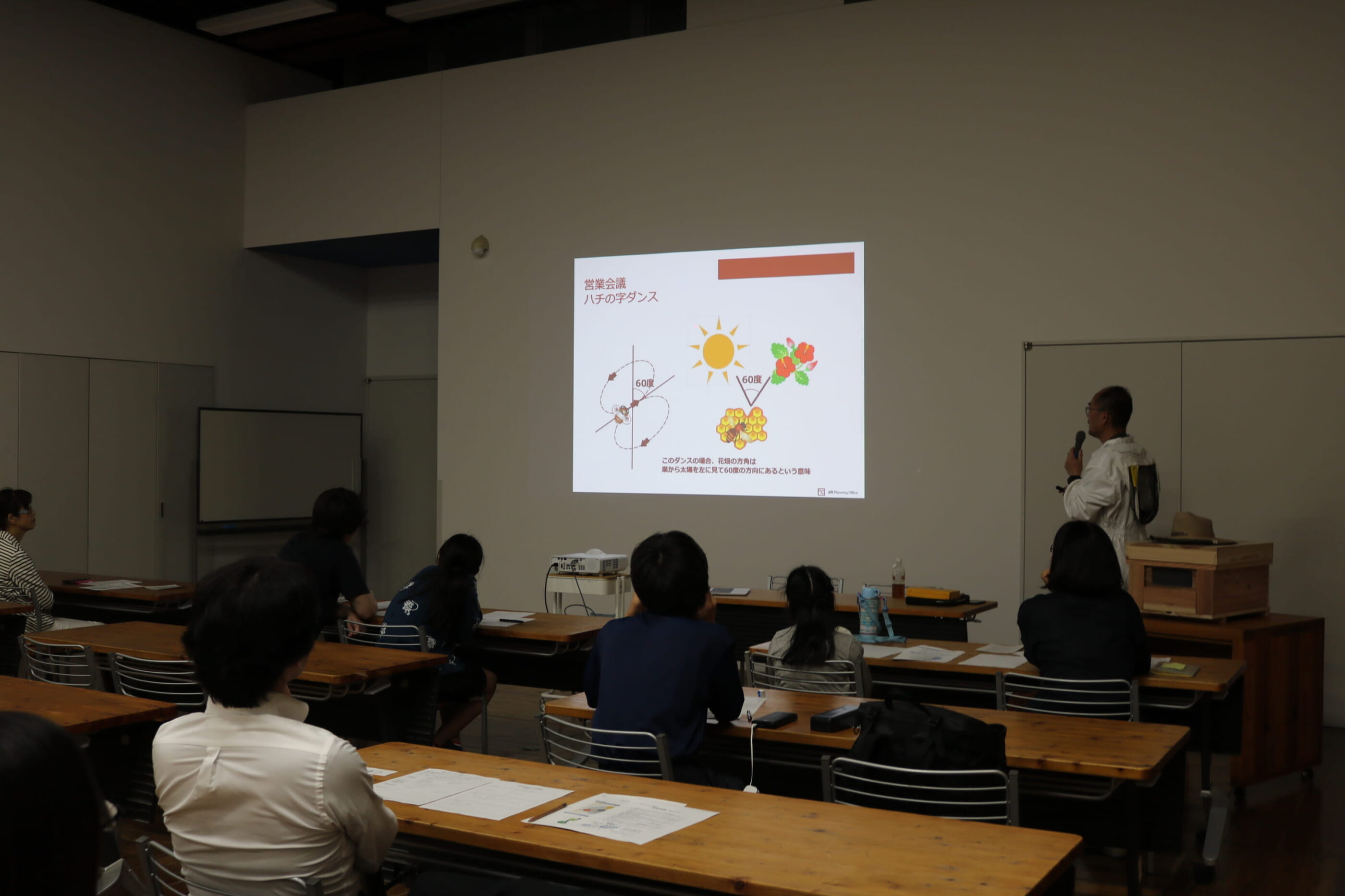

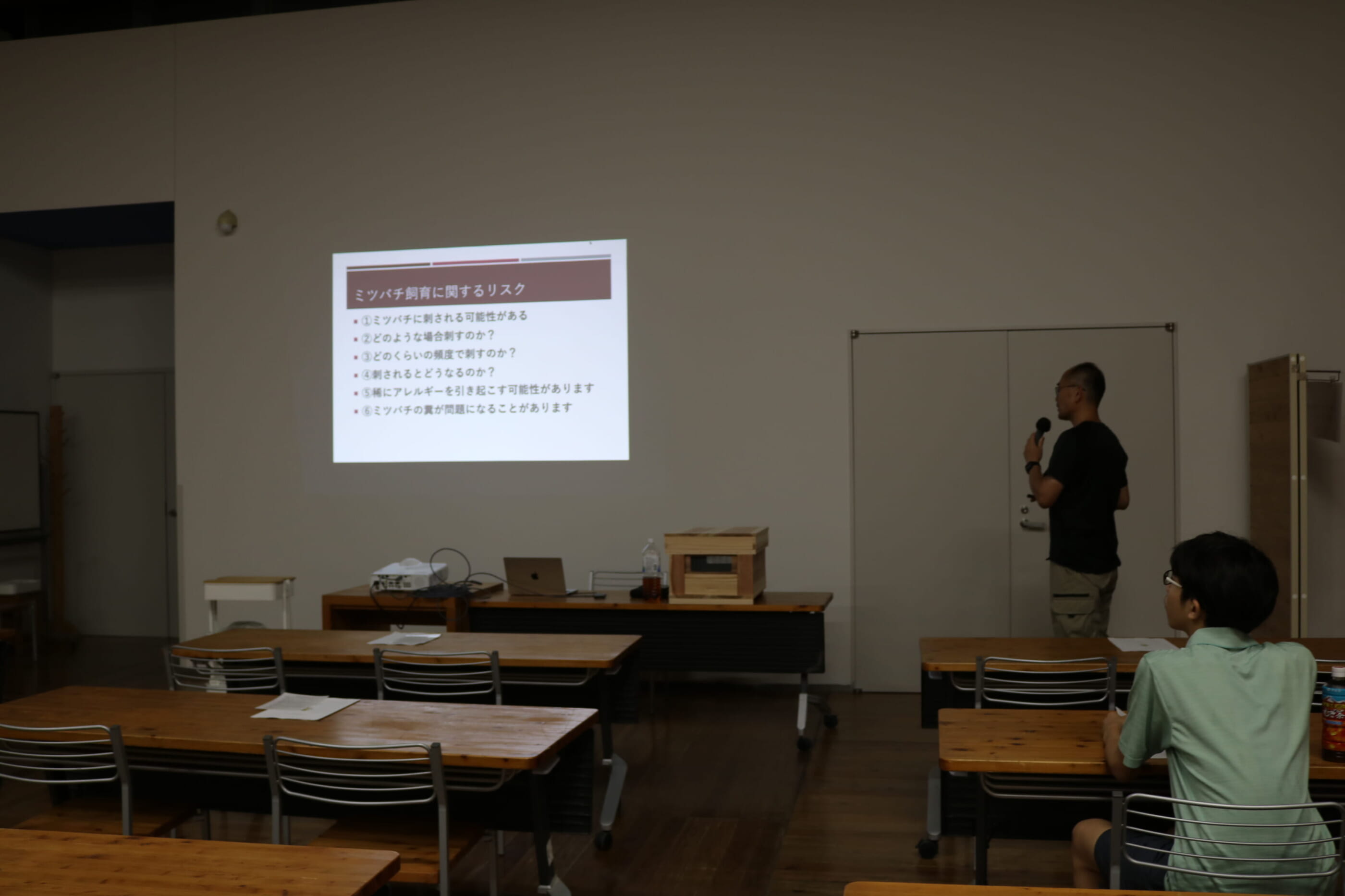

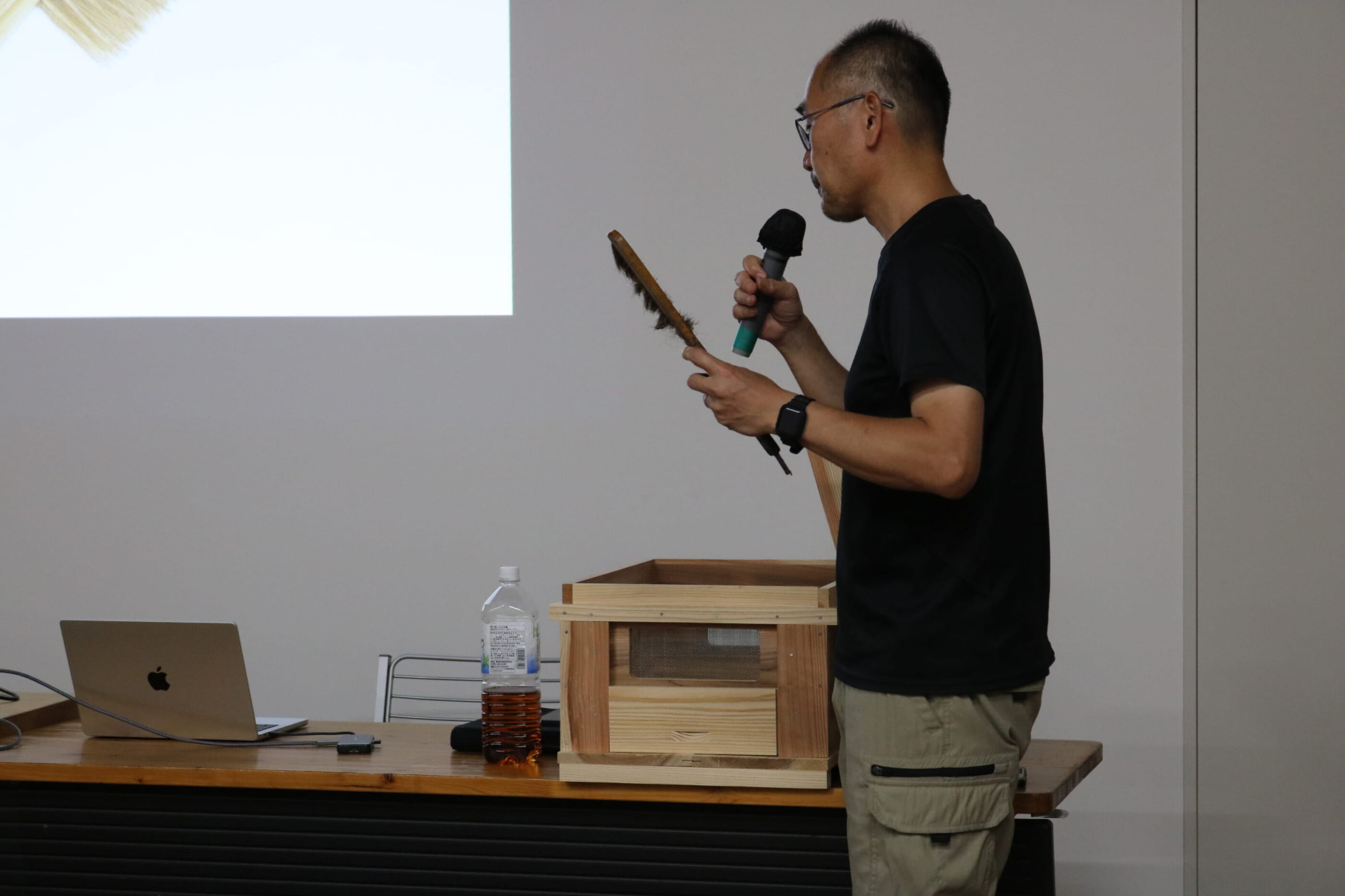

第3回 2025年7月10日(木)実施

養蜂箱の扱い方や、ミツバチに接するときの注意点を学びました。養蜂箱を開けて行う内検作業は、病気やダニの発生と、ハチミツの溜まり具合の点検のために定期的に行う重要な作業です。次回の実習に向けて、養蜂箱の持ち方や蓋の開け方の手順について細かい説明がありました。気候や日光など自然環境に反応するミツバチの習性の妨げにならないように、養蜂箱を扱う動作と手順には意味があることを学びました。

第4回 2025年7月27日(日)実施

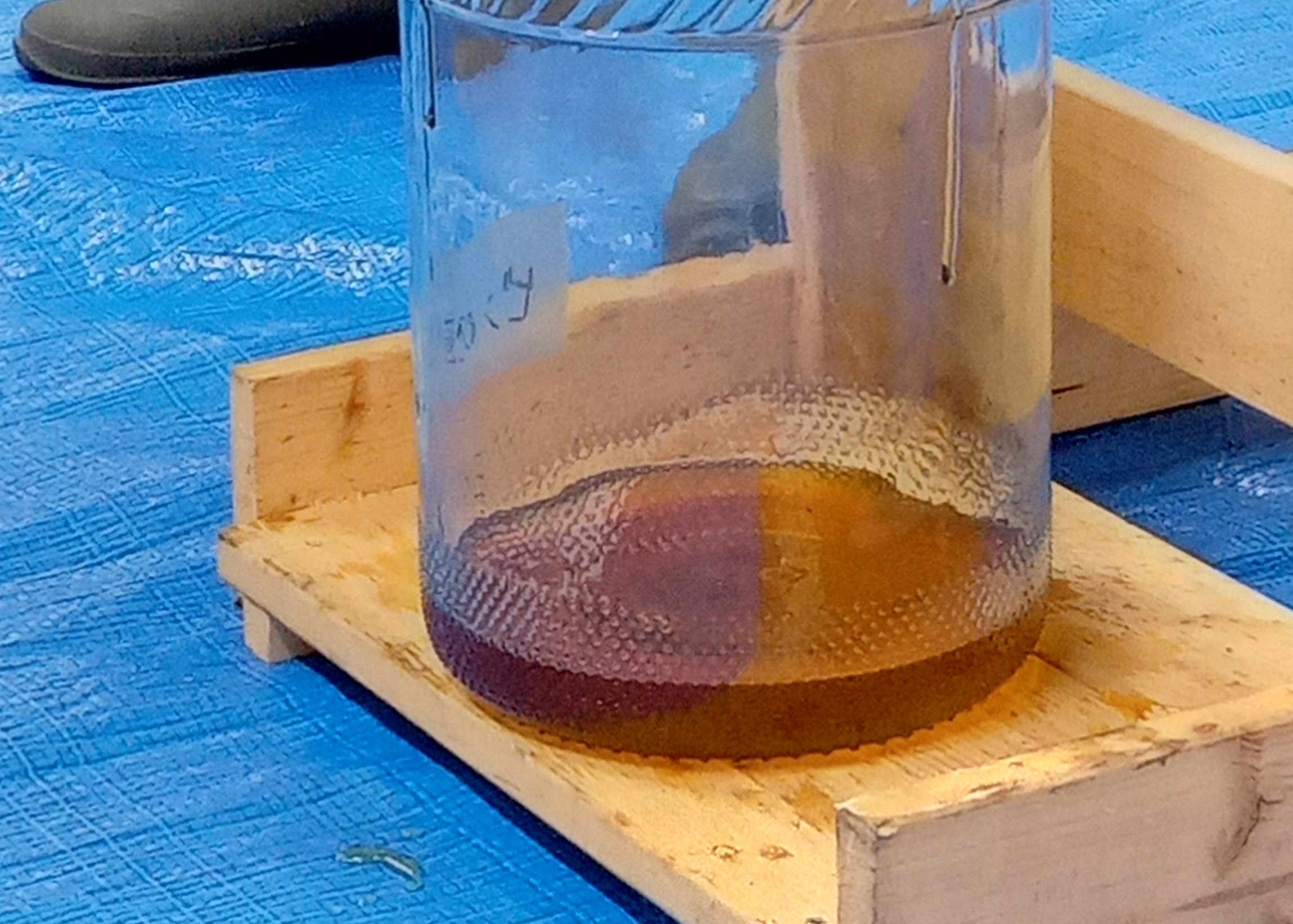

屋内で巣枠からハチミツを採り出す採蜜の実習をしました。巣枠に溜まったハチミツは蜜蓋で塞がれているため、蜜刀という専用のナイフで蜜蓋を切り落としてから遠心分離機に入れます。遠心分離機の安全な使い方の説明を受けてから、順番にハンドルを回しました。遠心分離機の使い方を体験し、安全に効率よく採蜜する基本動作を学びました。

その後、屋外に移動しました。講師が内検作業の手順を説明しながら作業を進め、これまでの実習やレクチャーの内容を復習することができました。ハチミツができるまでの工程について、体験を通して学びました。

第5回 2025年8月7日(木)実施

前回の振り返りとして、採蜜作業について説明がありました。養蜂箱の中でミツバチが作る巣の構造や蜜が貯まる仕組みを学びました。また、ハチミツを採るための遠心分離機の安全な使い方についても改めて説明がありました。採れたハチミツは糖度が78度以上であることを確認する必要があります。これは、糖度が77 度以下のハチミツは、そのままの状態で放置すると発酵してしまうためです。

最後に、「ミツバチに関連してやってみたいこと」を参加者から聞きました。参加者からは、「コンパクトな養蜂キットの作成」「都会の生態系におけるミツバチの役割を子どもに教える」など様々なアイデアが出ました。

参加者からは、「ミツバチについての生態など全く知らないことがとても多かったので1つ1つが勉強でした」「素晴らしい経験になりました。実体験と座学でとてもよかったです。」などの感想がありました。

講座を通じて、人と地域とミツバチの繋がりから都市の多様な環境を学ぶ機会になりました。