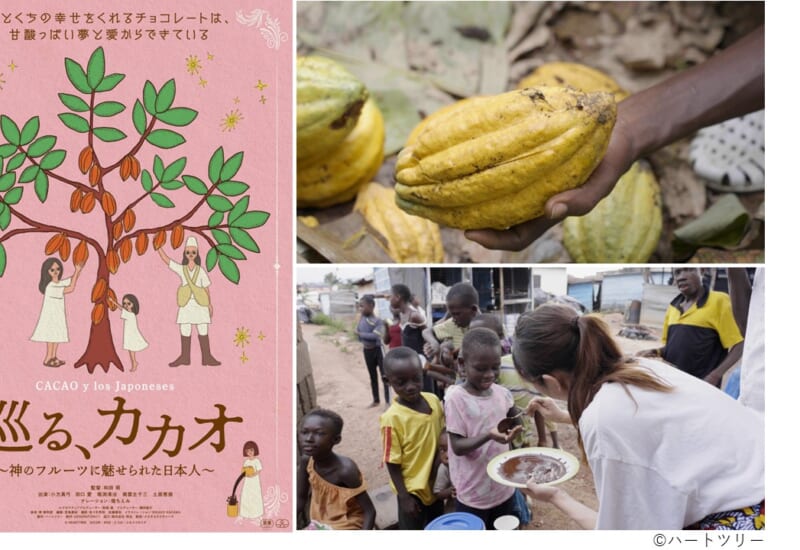

- ワークショップ

- 親子

- 生物多様性

- 抽選

【終了しました】昆虫標本作り

2025年8月16日(土)実施

親子で昆虫標本作りに挑戦し、昆虫の色・形・仕組みを学びます。また、外来種の問題について学び、人間と自然の関係について考えます。昆虫採集の注意点についてもお伝えします。

命を大切に扱うことや、飼育に責任を持つことについて考えましょう。

昆虫は、あらかじめ処理をしたカブトムシを使用します。

※講座では針を使用します。

| 日時 | 2025年8月16日(土)①10:30~12:00 ②14:00~15:30(受付は各15分前~) |

| 会場 | 港区立エコプラザ |

| 対象 | 港区在住・在学の小学生とその保護者 |

| 講師 | 蝦名 元氏(一般財団法人 進化生物学研究所研究員) |

| 定員 | 各回15組(抽選) |

| 参加費 | 800円 |

| 持ち物 | 昆虫標本を持ち帰る袋(サイズ…縦10cm×横10cm×高さ8cm程度) |

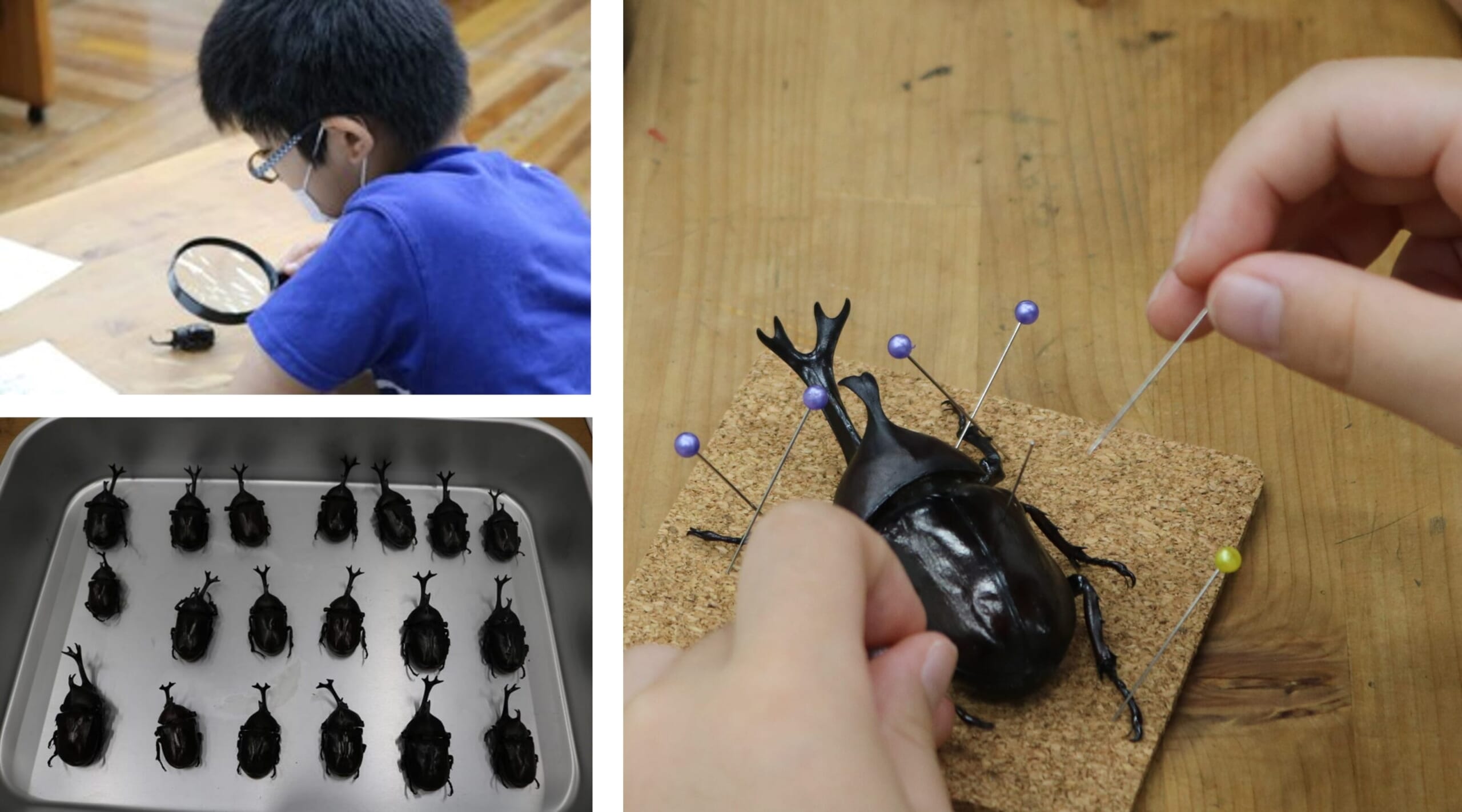

【当日の様子】

最初に、アリとハチの体を例に昆虫の体の仕組みについて学びました。昆虫は体が3つに分かれていて、頭部には触覚などのセンサー、胸部には筋肉、腹部には内臓や息をする気門があることを学びました。

次に、標本の目的・役割について説明がありました。標本は生物や自然の研究のためであり、採集した時の環境などの証拠としての役割があります。例えば西日本でしか見られなかったクマゼミが昨今では東日本でも見られるようになり、地球温暖化の影響が考えられるとのことです。

また、標本は命を扱っており、私たちは様々な生物の命を知識としてもいただいているため、大切に扱いましょうとの話がありました。外来種の問題についても、海外からだけではなく国内でも、人間によって本来生息していなかった地域に持ち込まれたものが自然界で繁殖する国内移入種もあることを学びました。

標本作りではカブトムシが好みのポーズになるよう、足の周りをまち針で留めて固定しました。持ち帰って3週間程度乾かした後、まち針を外して完成です。

参加者からは、「昆虫の体の部位や昆虫の生息の現状などが学べた」「外来種についても勉強になりおもしろかった」などの感想がありました。

昆虫の体の仕組みや標本の作り方を学びながら、人間と周りの生物との関わり方を考える機会になりました。